Cet article a déjà paru dans Langages, n° 150, « La constitution extrinsèque du référent », P. Cadiot & F. Lebas, éds., Paris, Larousse, 2003 et a été mis en ligne une première fois en 2006.

Résumé : Cet article porte sur la conception dynamique du signe nominal, que nous opposons à la perspective traditionnelle qui voit dans la signification une entité donnée, accomplie (cf. par exemple, l’aspect accompli du mot signifié). Malgré leurs desseins extrêmement différents, nous nous réfèrerons à deux perspectives phénoménologiques qui se rejoignent néanmoins pour penser le signe comme une entité incarnée, en constante détermination : la sémiotique de Peirce et la phénoménologie de Jacques Garelli. Ces réflexions théoriques seront étayées par l’analyse des mots homme et village, dont nous essayerons de mettre en évidence le niveau inchoatif de la signification.

Abstract : This paper deals with the dynamic dimension of the nominal sign, whose signification is usually considered to be static (for example, the perfective aspect of the word signifié). We refer to two different phenomenological theories in order to reveal the embodiment of the linguistic sign in the mind : Peirce’s semiotics and Jacques Garelli’s phenomenological thesis. This theoretical study is completed by a semantic analysis of the archetypical meanings of the words homme and village.

OBJECTIFS : Notre réflexion porte sur le mouvement sémiosique du signe linguistique. Nous considérons en effet comme déterminant le « travail » de la signification dans la conscience du locuteur, et remettons en cause la signification comme simple donnée inhérente à la forme signifiante. Ainsi, le mot signifié indique par sa nature de participe passé nominalisé un état résultatif, un processus accompli, et cela même quand la nature de ce signifié est psychique ; on manifeste clairement par là l’achevé, le donné ou le produit. Pourtant, la signification se joue dans la conscience et non dans une sorte d’extériorité déréalisante où le mot n’est qu’une unité dans un système, où le texte n’est qu’une articulation de concepts. Si les sémantiques grammaticales et lexicales ont souvent discuté de l’identification et de la caractérisation de la signification « profonde » (ou du schème conceptuel, ou encore de la valeur opératoire), la description générale de l’amplification de ce niveau profond, de sa transformation conceptuelle, représentationnelle, reste opaque.

Malgré leurs desseins extrêmement différents, nous nous réfèrerons à deux perspectives phénoménologiques qui se rejoignent pour penser le signe comme une entité incarnée, en constante détermination : la sémiotique de Peirce et la phénoménologie de Jacques Garelli.

La sémiotique de Peirce, que nous aborderons à partir des notions d’interprétant et d’icône, constitue le système le plus cohérent en faveur de la constitution dynamique et cognitive de la signification Nous montrerons la pertinence d’une telle sémiotique dans la description du phénomène psycholinguistique de surextension.

Les travaux du philosophe et poète Jacques Garelli, par leur réflexion sur la langue et la proposition de notions phénoménologiques telles que celles de potentiel énergétique, de métastabilité ou de rythme, donneront précisions et arguments à nos propos. Depuis une quarantaine d’années, Jacques Garelli discute des arguments husserliens sur la figuration du monde pré-individuel, sur l’idée de synthèse passive, en les développant là où Husserl aurait « cédé » à une quête de l’objectivité fixe et immuable. Cette critique de l’objectivité est d’une force et d’une justesse plus convaincante que celle entamée par la sémantique cognitive, dans la mesure où une remise en cause de l’objectivité passe nécessairement par un examen de la notion de concept. Ces réflexions théoriques seront étayées par l’analyse des mots homme et village. Là encore, dégager un sens conceptuel se réduirait à déterminer l’aboutissement d’un acte sémiosique, sans relever le travail de détermination, d’enrichissement successif du sens ; nous essayerons plutôt de dégager le moment inchoatif de la signification de ces mots.

1. L’interprétant peircéen

1.1 Présentation

Charles Sanders Peirce, comme son contemporain William James, a manifesté une grande méfiance envers la psychologie introspectionniste. Aussi a-t-il décrit un fonctionnement général des signes qui opère en deçà des déterminations psychologiques ; si ce fonctionnement est logique, universel et vaut pour tout type de signes, il n’en est pas moins intériorisé dans la conscience. Soit la définition de Peirce (1997, 1.541-1.542) : A REPRESENTAMEN is a subject of a triadic relation TO a second, called its OBJECT, FOR a third, called its INTERPRETANT, this triadic relation being such that the REPRESENTAMEN determines its interpretant to stand in the same triadic relation to the same object for some interpretant.

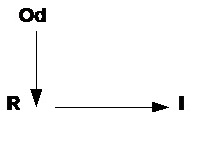

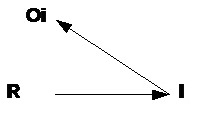

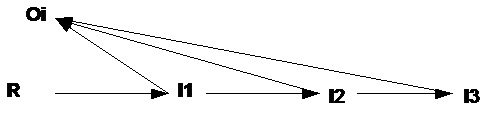

Pour Peirce, l’objet dynamique – c’est-à-dire l’objet ou la situation à dire – est mis en relation avec un representamen (un « signifiant » non nécessairement institué) qui le représente sous un certain point de vue, le fondement. Le fondement sélectionne dans l’objet dynamique un aspect pertinent de celui-ci, l’objet immédiat ; la réunion du representamen et de l’objet immédiat se fait « au nom de » ou « grâce » à l’élément déterminant, l’interprétant. Ainsi, l’objet immédiat est révélé par l’interprétant, mais cette révélation n’est pas immédiate : elle est successive, progressive, dynamique. Autrement dit, l’interprétant de Peirce devient à son tour un representamen qui détermine un autre interprétant, qui à son tour va devenir representamen, etc.… Ce cycle sémiosique témoigne du caractère dynamique, de croissance du signe qui n’est pas ici conçu comme simple relation immanente entre le pôle signifiant et le pôle signifié ; nous pouvons représenter ce cycle par les trois schémas suivants que nous empruntons à Christiane Chauviré (1995) :

Figure 1 : l’objet dynamique déclenche la sémiose

Figure 2 : l’interprétant rend compte de l’objet immédiat

Figure 3 : les déterminations multiples de l’objet immédiat

1.2 La temporalité du signe

Ces schémas peircéens ont influencé nombre de triangles sémiotiques qui tous, pourtant, ont manqué le caractère dynamique et intégré de la sémiose. Ainsi, la conscience phénoménale constitue le lieu ou la condition pour le déploiement sémiosique jusqu’à la constitution de l’interprétant final – correspondant à une suffisance communicationnelle – construit par les diverses inférences. Ces inférences supposent une temporalité qui n’a certes pas échappé à Peirce, mais qui semble – sauf erreur de notre part – en retrait dans sa sémiotique. La temporalité envisagée ici n’est pas une modalité de contenu de la narration comme élément de l’aspect discursif, mais comme condition d’un tracer : le signe, loin de toute constitution substantielle, est un parcours de négociations entre le continuum de l’objet dynamique et les opérations sémiotiques. Nous concevons volontiers que cette conception générale n’infléchit en rien un type particulier de sémantique – tel n’est d’ailleurs pas son objectif – mais elle constitue pour nous un modèle fondamental qui permet de considérer la notion de signe lexical comme le travail de l’esprit sur la forme linguistique. En contradiction sur ce point avec la sémiologie saussurienne, la sémiotique de Peirce conçoit le signe comme une entité incarnée dans laquelle chaque interprétant est une synthèse de transition vers un autre horizon. L’interprétant final ne constitue pas la somme de l’ensemble des interprétants, puisque ceux-ci ne sont pas, en termes empruntés à la psycholinguistique, des modules encapsulés : les interprétants réagissent, se répondent, se différencient, tracent des parcours qui diffèreront avec les pressions contextuelles, mais aussi la mémoire individuelle, le vécu expérientiel.

1.3 L’icône

L’objet immédiat tend vers un devenir ; c’est un construct, un premier profil iconique, le plus souvent préformé dans la mémoire et qui va orienter le jugement interprétatif. Souvent, les lectures de l’iconicité peircéenne s’attardent trop pesamment sur la relation de ressemblance du signe avec l’objet qu’il dénote. Cette idée de ressemblance garantit une certaine fonctionnalité bien pratique de l’iconicté dans les sémiotiques non linguistiques. En revanche, l’iconicité devient quelque peu embarrassante dans la caractérisation du système linguistique – l’inévitable onomatopée exceptée – en raison du moindre avantage dont elle fait bénéficier la description : l’icône est réduite à l’image mentale, représentable par les figurines saussuriennes de cheval et de arbor. Et incontestablement, l’icône est réductible à une image mentale définie, mais cela uniquement dans un travail de détermination avancé ; en effet, comme le souligne Jean Fisette (1997, p. 38) : en somme, c’est parce que le signe est en devenir que l’iconicité est omniprésente ; et cette iconicité est malléable, instable, changeante ; elle n’a rien à voir avec une similarité de fait, préalable, qui fixerait le signe une fois pour toutes.

De nombreux commentateurs ont très bien vu le caractère hypothétique, le mode subjonctif qui font de l’icône une priméité, un possible. Il est alors tout à fait fructueux de rapprocher cette priméité avec le rôle du subjonctif dans la chronogénèse de Guillaume, ce subjonctif qui ne peut appréhender directement l’idée verbale actualisée, mais la considère dans un mouvement de génération. Bien sûr, ce n’est pas uniquement la formation de l’image-temps qui nous préoccupe, mais plus généralement la formation de l’image conceptuelle : l’iconicité vive, et le subjonctif guillaumien, constituent ces modes d’images de réalité émergente dans le temps in fieri, par lesquels concepts ou signifiés cessent être des abstraits linguistiques mais sont au contraire posés comme des produits d’une activité concrète. Si l’icône a à voir avec la ressemblance, ce n’est que comme fondement de tous les jugements possibles de ressemblance. Dans un système symbolique tel que celui de la langue, mais plus précisément lorsque nous considérons les dénominations, le sens iconique du signe est particulièrement réduit en raison de l’émergence d’une interprétabilité claire sous un interprétant défini par l’habitude. A l’image de la métaphore – qui, rappelons-le, est un signe iconique – que l’on peut concevoir comme vive, c’est-à-dire non déterminée a priori, ou comme figée (catachrèse), l’icône ou bien se déroule en potentialités constitutives, ou bien se résout dans un degré supérieur d’immédiateté de l’interprétant. Mais n’oublions pas que même ce degré supérieur d’immédiateté exige une « psycho-dynamique » du langage ; les habitudes des parcours sémiosiques antérieurs n’impliquent pas une parenthétisation totale du travail de détermination.

1.4 La notion psycholinguistique de surextension à la lumière de la sémiotique de Peirce

Une illustration de la pertinence des concepts peircéens peut être donnée par l’examen de la notion de surextension en psycholinguistique de l’enfant.

1.4.1 Les surextensions.

À côté d’expressions essentiellement modales, l’enfant de moins d’un an commence d’abord par employer des formes signifiantes (des representamens) pour désigner des référents donnés dans des contextes spécifiques. Au bout de quelques temps, une décontextualisation s’opère qui libère la forme signifiante et lui confère la capacité de désigner un ensemble d’objets parfois très hétérogène, que le langage adulte ne classifie pas sous la même dénomination. Cette capacité, qui constitue un mode d’acquisition et de production dans l’ontogenèse des jeunes enfants, est nommé processus de surextension. Nous nous appuyons sur un exemple rapporté par Brigaudiot et Danon-Boileau (1999) : à un an, un enfant (Guillaume) apprend à souffler une bougie ; cette expérience du geste de souffler mais aussi de certaines qualités de l’objet (la forme, la brillance de la flamme et son extinction) constitue l’apprentissage d’un rituel et d’un signifiant que l’on peut rendre compte sous la forme souffler de l’air. Le désir de souffler de l’air (et donc d’employer la forme signifiante) est ensuite réitéré à chaque fois que Guillaume voit une allumette (changement de contexte, mais l’isotopie reste la même). L’indice, le rapport à l’objet se circonscrit à la flamme qui brille et peut s’éteindre. Le même signifiant sera ensuite employé à la vue de la seule boite. À une autre étape, Guillaume souffle sur la lampe à cause de sa brillance : celle-ci constitue l’indice qui motive le geste et le proto-mot. Enfin, ce sont les chaussures dorées dont la qualité est corrélée au signifiant qui motivera l’occurrence, sans qu’elle soit cette fois-ci accompagnée du geste de souffler.

1.4.2 Les surextensions comme fonctionnement linguistique régulier

Le phénomène des surextensions est plein d’enseignements, non seulement sur l’acquisition et le développement du langage enfantin, mais aussi sur la nature du système lexical lui-même, qui emprunte selon nous, les mêmes modalités. Ainsi, avant l’acquisition et l’emploi des dénominations, l’enfant utilise les mots pour communiquer une relation spécifique – et reconnue comme telle par la régularité de l’emploi – avec l’environnement. Le modèle dynamique de Peirce peut aussi bien, sans aucun réaménagement, décrire l’ontogenèse des surextensions que le déploiement sémiosique du mot-signe, preuve que nous avons affaire toujours au même schéma ou processus : en tant qu’interprétant, la forme sémantique de la surextension va se déployer, se déterminer (cf. les différents emplois de Guillaume pour souffler de l’air), jusqu’à devenir un interprétant final, stabilisé, une dénomination et un concept. Nous notons que la dénomination constitue une habitude (une relation de routine entre mot et chose, un interprétant final, ou encore un symbole dans le sens de Peirce) ; c’est aussi une habitude qui bien souvent, et comme toutes les habitudes, nous empêche de voir l’interprétant premier. La sémiotique peircéenne permet de saisir ce processus immuable : que ce soit dans une situation précise de communication chez l’adulte, ou dans l’ontogenèse chez l’enfant, on remarque toujours – même si ceci se passe dans une dimension temporelle différente – ce déploiement du signe dans une pensée qui elle-même se déploie.

2. Rythme et monde chez Jacques Garelli

D’autres arguments, phénoménologiques ceux-ci, dans la tradition husserlienne, viennent appuyer la thèse d’un déploiement, d’une croissance, d’une complexification de la signification dans la conscience.

2.1 Présentation

Chez Jacques Garelli, l’œuvre d’art est le lieu où se manifeste la dimension pré-réflexive, pré-thématique de notre présence au monde. Son travail de poète fait surgir ce que le discours ordinaire ne laisse pas paraître ; son travail de philosophe questionne cette genèse créatrice de significations, s’enracinant dans le sensible et irréductible à la technicité de la logique. L’auteur développe, autour de la notion de métastabilité, une théorie de l’image poétique comme structure de conscience imageante. Métastabilité est un terme emprunté au vocabulaire de la physique (la pré-cristallisation est phénomène métastable) par Georges Simondon (1964), dont l’acception ici diffère quelque peu du caractère instable des figures oscillant vers des pôles contradictoires, figures illustrées par le lapin-canard de Wittgenstein, le gobelet de Rubin ou le cube de Necker. La métastabilité désigne ici le caractère tendu, sursaturé d’un système possédant un équilibre mais tourné vers un devenir. Chez Jacques Garelli, la capacité des discours à « former Monde » s’explique par la texture même du langage, étrangère par son émanation à l’ordre du conceptuel et aux significations instituées, qui libère des mouvements « énergétiques », « mondificateurs », créateurs de sens. La dimension métastable du texte se définit par le caractère pré-individuel, pré-thématique, pré-conceptuel de la langue avant même que ne se joue la prise de forme individualisante. Ainsi (J. Garelli, 2000 p. 204-205) : la théorie de l’in-formation, qui, loin de se réduire à une technique de transmission de messages codés préexistants, adressés à un émetteur à un récepteur, caractérise la genèse du sens liée à la prise en individualisations structurelles des formes du Monde se déployant à partir d’une zone pré-individuelle formant l’horizon énergétique métastable de leur naissance.

Jacques Garelli nous invite à une forme d’épochè afin d’atteindre, dans le logos esthétique, ce lieu de différenciation antérieur à tout principe d’organisation, où se dessine l’ouverture du sujet au monde.

2.2 La notion de rythme

Une des notions fortes de Jacques Garelli dans l’explication de cette phénoménologie de l’interprétation, est celle de « rythme ». Le rythme est l’élément temporalisateur du langage, du texte, qui fait advenir par sa fluctuance une pluralité de significations. C’est une organisation globale du langage, située dans la visée intentionnelle de l’esprit, insérée dans le geste créateur de l’interprète et du lecteur dont la liberté inventive est orientée et canalisée avec le maximum de précision par les notations objectives de la partition et du texte (J. Garelli, 1991, p. 423).

La notion de rythme défendue ici, trouve une justification dans la critique lexicale de Benveniste (1966) . Ainsi, chez Démocrite, le mot est employé pour désigner la forme des institutions, ou bien les formes particulières de l’eau et de l’air qui diffèrent par l’arrangement de leurs atomes. Dans la poésie lyrique, le mot désigne également les dispositions du caractère humain. Chez les Tragiques, la modalité (la forme) d’un meurtre. De manière générale, et avant que Platon et surtout Aristoxène de Tarente ne spécialisent le mot dans le domaine musical – le rythme étant alors assujetti à une mesure et à un ordre -, rhuthmos désigne une forme distinctive, l’arrangement caractéristique des parties dans un tout. Le rythme est une forme momentanée, modifiable, toujours prête à fluctuer.

2.3 Vers une sémantique ontologiquement décomplexée

L’exégèse phénoménologique de Garelli s’exerce sur de nombreux textes poétiques, en particulier sur le célèbre « Crise de vers » de Mallarmé que nous proposons d’expliquer sommairement, non pas à la suite de Garelli lui-même (1991, p. 429 et suivantes), mais dans une perspective plus modeste qui met en évidence la notion de rythme : Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets (Mallarmé, « Crise de vers », éd. 1993, p. 196).

Ce passage exprime la construction mentale d’un monde qui n’est pas donné mais en perpétuelle formation chez le poète. Le syntagme une fleur n’est pas interprété comme exprimant directement l’image d’un objet « ontologique », aussi cette fleur est-elle absente de tous bouquets. Le référent de une fleur n’est donc pas réductible à une chose familière déjà-là. Les calices sus sont des objets de connaissance, d’un savoir accompli (le participe passé sus), stabilisé, d’ordre conceptuel. Ces calices – posés en quelque sorte sur l’autel de la connaissance consacrée – n’ont guère d’influence sur le mouvement de référenciation, sur le rythme de la conscience imageante du poète lorsqu’il dit : une fleur. Cette fleur, musicalement se lève, c’est-à-dire, dans le rythme temporalisateur proto-ontique qui oriente à partir d’un état métastable, la formation d’une représentation – non pas en mesure (mouvement objectif du texte) mais en rythme (le geste créateur de l’interprète ou du poète).

La notion de rythme trouve là une belle illustration : contrairement au skhêma – entité statique –, le rythme constitue une forme qui s’ordonne dans un mouvement, une forme en formation qui déploie le signe incarné dans une sorte de topologie mentale. Le processus duratif et inaccompli se lève indique ce progrès qui peut être fait de distanciation, de repli, de tensions dans la genèse de l’image, et qui invite à ce que Jacques Garelli nomme la dépossession du monde. Dépossession du monde, et donc dépossession du statut strictement référentiel du mot en faveur d’une métastabilité initiatrice de mondes ouverts. En nous arrêtant un moment sur le mot fleur, nous pouvons peut être modérer la suspicion sémantique de Jacques Garelli lorsqu’il indique (1991, p. 439.), au sujet des mouvements temporalisateurs, qu’ils se déploient dans leurs ek-stases temporelles, à un niveau précatégoriel, présymbolique, préreflexif ; donc, premier, et en ce sens, a priori (prius), par rapport au sens sémantique du terme, sur lequel se fixent les commentaires stylistiques et littéraires de la tradition.

Ces propos sont tout à fait légitimes face au fixisme des sémantiques dénotatives qui prônent plus ou moins explicitement une ontologie d’autonomisation du référent ; néanmoins, dans une optique plus constructiviste, le sens peut être décrit en des termes prédicatifs qui mettent entre parenthèses les sèmes génériques du mot. Ainsi, la signification du mot fleur peut-elle être très approximativement formulée par : qui apparaît comme la partie supérieure. En effet, les divers emplois du mot révèlent à chaque fois une qualification superlative : partie la plus fine de quelque chose / partie supérieure / partie la meilleure / surface / élite. La fleur de sel est qualitativement supérieure, tout comme la fine fleur constitue le nec plus ultra. La fleur (des champs) est la partie spatialement supérieure du tout, mais elle se démarque également des autres parties (les feuilles ou la tige) par sa qualité. Pour en revenir au texte de Mallarmé, le syntagme une fleur actualise un apparaître – procès imperfectif, progressif – de ce qui émanera à la surface de la conscience et constituera une qualité poétique. Aussi peut-on voir dans ce syntagme, une symbolisation du poème en voie de constitution. La suite du texte confirme cette idée : Au contraire d’une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d’abord la foule, le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve chez le poète, par nécessité constitutive d’un art consacré aux fictions, sa virtualité (Mallarmé, éd. 1993, p. 196-197).

C’est bien cette virtualité du langage que font éclore rythme et temporalité. L’approche de Jacques Garelli apporte donc des repères et des outils fondamentaux au sémanticien : la condamnation de la sémantique dans la perspective phénoménologique et esthétique de la langue et du texte – condamnation pour cause de conceptualisme – n’a plus lieu d’être dans une appréhension constructiviste et dynamique de la signification nominale, appréhension fondée sur nos rapports phénoménologiques au monde.

2.4 Exemples et analyses

Nous avons jusqu’à maintenant exposé deux perspectives présentant, de par leurs origines éloignées, des différences certaines entre elles, mais constituant indiscutablement des modèles dynamiques de la signification. Ces perspectives ne sont nullement incompatibles avec l’entreprise sémantique : c’est ce que nous voudrions démontrer par quelques exemples d’analyses fondées par subduction. Signalons que ces analyses ne sont pas menées dans un cadre théorique déterminé, afin de conserver un degré général de réflexion que ne permet pas la promotion de telle ou telle perspective sémantique.

2.4.1 Village

On peut être frappé par le fait que le fameux village gaulois d’Astérix et Obélix ne soit jamais dénommé par un toponyme contrairement au village ennemi romain et voisin de Babaorum. Le village gaulois constitue dans les péripéties des deux héros, un actant dont le rôle est fondamental au niveau de la fable même, mais surtout au niveau de l’ « idéologie » dégagée dans cette bande dessinée – à savoir l’esprit de résistance d’une communauté. Le village est certes le théâtre de cet esprit ; mais il est bien plus que cela : c’est un objet appréhendé dans une certaine expérience, cette expérience même que signifie le mot village. Village, dans une sémantique qui révèle le fondement expérientiel de la signification, manifeste une agglomération d’éléments qui de ce fait constitue un tout homogène. Village indexe cette constitution homogénéisée par agglomération. Agglomération ne doit pas être entendu comme référant nécessairement à une communauté concrète. Là également, le mot signifie un processus. On peut d’ailleurs facilement opposer l’agglomération à l’écart, l’écart désignant par métonymie en ancien français un lieu écarté du village (le hameau). Pour reprendre notre exemple, le village d’Astérix nomme le lieu de vie qui se caractérise par la praxis, l’expérience d’agglomération visant à une homogénéité des forces, des volontés, constituant ainsi l’esprit communautaire de résistance. Un toponyme ne pourrait signifier qu’un rapport autre à l’objet, un rapport peut être essentiel mais qui ne pourrait pas aussi pertinemment que village (qui devient d’une certaine façon, malgré tout, un toponyme : le Village d’Astérix) exprimer cette expérience précise.

On rencontre évidemment le même rapport dans des emplois différents de village : c’est le cas de l’expression de McLuhan , le village global qui désignait en 1962 dans son livre la Galaxie Gutenberg, l’humanité transformée en tribu mondiale par la « galaxie Marconi » ; la même expression désignera ensuite l’ensemble des internautes connectés et « agglomérés » dans un même monde technologique et homogénéisé. On peut penser également aux expressions village olympique, village de tentes, au toponyme du quartier bohême de New-York, Greenwich Village, ou à l’emploi plus spécialisé de village en éthnométhodologie, désignant un ensemble d’humains (dont l’agglomération ne peut être qu’artefactuelle, une construction du sociologue) partageant les mêmes caractéristiques. Le mot-signe village manifeste donc dans ce qu’on pourrait appeler la conscience pré-réflexive, ce rapport à l’objet. Autrement dit la signification linguistique du mot constitue non pas un état résultatif, mais au contraire un palier phénoménologique et inchoatif ; cette signification qui constitue un rapport privilégié à l’objet, va, par un mouvement continu de densification, devenir une représentation, une synthèse de l’objet. Mais il est fondamental de bien voir que, dès le départ du processus, la fonction du signe est la représentation de son objet dynamique, même si l’idée d’agglomération d’éléments qui, de ce fait, constituent un tout homogène est insuffisante pour la représentation conceptuelle de l’objet.

2.4.2 Homme

Loin des définitions lexicologiques, un examen sémantique du mot homme montre de façon assez frappante l’existence persistante de la notion d’élévation ou d’érection dans les différentes acceptions du mot ; ainsi, avons nous pu constater, à partir d’une recherche dans Frantext, de très nombreuses occurrences d’emploi du mot homme en collocation avec des verbes ou locutions verbales comme (s’)élever, se dresser, faire face. Ces occurrences dont nous ne mentionnons ici qu’une infime partie, illustrent diverses acceptions que nous caractérisons par des oppositions : Homme / terre : ainsi, étymologiquement, la racine indo-européenne *ghyom qui donnera entre autres homo et homme, signifie terre ; l’homme, né de la terre, s’élève de celle-ci, ou si on veut se dresse. On pourrait parler d’une évaluation conceptuelle pour le genre humain. Homme / animal : l’homme (le genre humain) s’oppose à l’animal par la position debout (l’orang outan, homme des forêts en malais, marche en partie debout). Il s’agit d’une évolution physiologique (homo erectus). Homme / enfant : l’homme s’oppose à l’enfant en ce qu’il est élevé (dans l’aspect accompli du procès), devenu adulte, il a grandi. Il s’agit d’une « élévation » culturelle et sociale (l’élève fait ses humanités, le gentilhomme est nécessairement bien élevé ) autant que physiologique ; les exemples ci-dessous manifestent soit l’état d’élévation. D’ailleurs un temps arrive où les leçons du maître ne suffisent plus à l’élève, car l’élève entre dans l’âge de l’émancipation et réclame à son tour ses droits d’homme (G. Sand, Lélia p. 385) soit, au contraire, un état où la décrépitude de l’homme est vue, comme une chute vers l’enfance : aussi brève que la mémoire d’un homme qui en dormant pense mille choses qu’il oublie aussitôt, ou d’un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d’après ce qu’on vient de lui dire. (Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 530). Homme / femme : l’homme s’oppose à la femme par l’accès exclusif jusqu’à récemment aux modalités sociales de l’élévation (position élevée dans la société, position culturelle). Le phénomène physiologique de l’érection atteste d’une autre manière la virilité constitutive de l’homme. Homme / monde : Être un homme consiste également à être capable de faire face à un problème, voire à s’élever contre telle ou telle injustice ou menace : J’aurais voulu me mettre à courir pour lui échapper, mais je n’osais pas. « J’étais un vrai petit homme », mieux valait faire face (J. Lanzmann, Le Têtard, p. 32.). Homme / condition humaine : une fois homme, l’homme est toujours enclin à l’élévation : J’aime l’homme qui s’élève, de si peu que ce soit : le fils de paysan qui devient maître d’école, le fils de marchand qui devient médecin. (V. Larbaud, A. O. Barnabooth, p. 328).

S’il ne s’agit pas de circonscrire le sens lexical de homme par l’idée d’érection / élévation, la manifestation métastable du mot ne peut pourtant s’exprimer sans cette idée que nous ne formulons pas plus précisément. Bien sûr, cette notion d’érection n’est nullement ressentie dans les emplois dénominatifs (homme de la rue, homme de main, etc.) parce que l’aboutissement sémiosique recouvre le rapport phénoménologique (l’objet immédiat primitif), jusqu’à le cacher au fin fond des plis des représentations successives, mais sans jamais vraiment l’annuler. En d’autres termes, la motivation première du signe est toujours présente malgré la disparité des emplois. Ce pré-individuel que nous avons dégagé et qui reste à discuter quant à sa formulation, demeure, en tant que virtualité de détermination, en prise avec son propre devenir. Il faut donc le voir comme tributaire des expressions auxquelles il donne lieu, des référents vers lesquels il tend - ce que la phénoménologie depuis Husserl a théorisé sous le nom d’horizon (Husserl, 1970).

2.4.3 Bilan

D’après ces deux analyses, on ne saurait voir dans la signification dégagée une composante exclusive du mot ; nous avons mis en évidence, seulement, ce que nous pensons être un moment inchoatif du « mot-signe », loin de toute référence au « mot-lexical ». Ce moment inchoatif, qui indique bien que le signe est une entité traversée par le temps, ne peut être conçu, non plus, comme une détermination subjective, qui aurait peu affaire avec le système institutionnel qu’est la langue. Nous voudrions rappeler que toute manifestation de la subjectivité présuppose nécessairement un schéma sémiosique fondé sur une intersubjectivité garante de la communication. Le monde social est antérieur à toute représentation privée, un peu comme chez Peirce, le logique ou le sémiotique est antérieur au psychologisme. Ainsi, le moment inchoatif n’est jamais un rapport privé du locuteur à l’objet, mais plutôt, un mode d’être au monde du langage, dans la mesure où le locuteur en étant traversé par ce champ sémiosique, se constitue comme un être de paroles dans un monde de paroles.

Conclusion

Dans l’hypothèse constructiviste qui est la nôtre, objet et signification constituent, sinon un couple à rabibocher, en tous cas deux pôles d’un même continuum ; la signification en tant qu’interprétant est une détermination en principe sans fin de l’objet. La distinction signification / objet n’est valable que dans une saisie théorique et externe du signe, où il s’agit de marquer la spécificité des pôles. Cette démarche dualiste n’a plus lieu d’être lorsque le regard se porte sur le signe, non plus paralysé par le piège du triangle, mais dynamisé par le courant sémiosique. Ainsi, le rôle du sémanticien est d’abord de déterminer l’archétype (archê, c’est-à-dire origine ou commencement réel) plutôt que le prototype qui n’est qu’une donnée statistique fondée sur la répétition d’expériences et non sur l’expérience elle-même. Notons que cet archétype ne se réduit pas à un sème subduit ; il peut, dans une certaine mesure, être « polysémique », ou – mieux dit – , constituer un entrelacs de significations. Bien sûr, il manque à ces réflexions une dimension « textuelle » de la sémantique, le texte étant, selon François Rastier (1989), non pas l’objet empirique mais l’objet réel de la linguistique. Font défaut également les considérations sur l’horizon externe de l’objet, c’est-à-dire le champ ouvert et infini des objets co-donnés dans l’expérience. Nous avons jugé préférable de privilégier l’étude de l’unité lexicale, afin de centrer dans cette même unité le champ de forces sémiotiques qui parcourt toute dimension du discours. Ainsi, si l’on choisit d’appréhender le sens référentiel (ou littéral) pour ce qu’il est, c’est-à-dire un sens de référence, une sorte de repère pratique et donc consensuel , on peut alors reconnaître son caractère relatif dans le déploiement du signe. Comme le fait remarquer Jean Fisette, l’étymologie se révèle ici intéressante : référence (ré + ferein, transporter vers l’arrière), un mouvement qui pointe vers son origine constitutive, vers l’archétype. Au contraire, le sens métaphorique (ou figuré), métastable, en appel de détermination, est un transport vers l’avant, vers le plus en plus déterminé, dans un rythme de dévoilement. Dans cette perspective, la dérivation et la subordination du figuré au littéral n’est qu’un reflet contraire, un effet d’optique trompeur.

Références

BENVENISTE Émile, 1966, « La notion de « rythme » dans son expression linguistique » in Problèmes de linguistique générale, 1, Paris, Gallimard, p. 327-335.

BRIGAUDIOT Mireille et DANON-BOILEAU Laurent, 1999, « Catégorisation et construction du vocabulaire » in Faits de langue, n° 14, p. 37-48.

CADIOT Pierre, 1999, « Principe de conformité et génération analogique en sémantique nominale » in Verbum. XXI, 4, p. 383-407.

CHAUVIRE Christiane, 1995, Peirce et la signification, introduction à une logique du vague, Paris, PUF.

DASTUR Françoise, 2000, « Temps et rythme selon Jacques Garelli », in De la création poétique : autour de l’œuvre de Jacques Garelli, Paris, Encre Marine, p. 43-53.

DELEDALLE Gérard, 1979, Théorie et pratique du signe : introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce, Paris, Payot.

ECO Umberto, 1999/1997, Kant et l’ornithorynque, Paris, Grasset.

FISETTE Jean, 1996, « Pour une pragmatique du signe linguistique » in AS/SA, nº 2 : 46-55.

FISETTE Jean, 1997, « Signe iconique, signe visuel » in Médiation et Information, n°6 : 29-39.

GARELLI Jacques, 1991, Rythmes et mondes, au revers de l’identité et de l’altérité, Paris, Million.

GARELLI Jacques, 2000, Penser le poème, Paris, Encre Marine.

HUSSERL Edmund, 1970, Expérience et jugement, Paris, PUF.

MALLARMÉ Stéphane, 1993, Poésies, Paris, Classiques français.

MORAND Bernard, 1997, « Les sens de la signification. Pour une théorie a priori du signe » in Intellectica, vol.2, n°25 : 229-279.

PEIRCE Charle S., 1994, The collected papers of Charles Sanders Peirce, Cd Rom, Spell checking, Thesaurus and dictionaries.

RASTIER François, 1989, Sens et Textualité, Paris, Hachette.

SAUVANET Pierre, 1999, Le Rythme grec, d’Héraclite à Aristote, Paris, PUF.

SIMONDON Gilbert, 1964, L’Individuation psychique et collective, Paris, Aubier.

VYGOSTKI Lev, 1997/1934, Pensée et Langage, Paris, La Dispute.

Autre article de D. LEGALLOIS : « Présence, expressivité, perception dans les textes hallucinogènes d’Henri Michaux », Colloque « Le thème perceptif en Sémantique », Paris, mars 2010, à paraître.